懒人总结

AI写作到底算不算作弊?全球5000名科研人员怎么说?Nature 最新调查显示,多数受访者认为使用AI润色、翻译论文、撰写初稿是可以接受的,但也存在较大的争议。超过半数认为需要披露AI的使用。

最近有用户说学校要求论文要经过知网的 AIGC 检查。这让不少科研人员感到疑惑,甚至惶惶不安:

📍 用AI辅助写作,会不会影响投稿安全?

📍 哪些使用方式合理,哪些可能踩红线?

📍 要不要主动披露AI使用情况?

这些问题,其实也是全球学界正在热议的话题。《Nature》最近发布的一篇新闻特写《Is it OK for AI to write science papers? Nature survey shows researchers are split》(https://www.nature.com/articles/d41586-025-01463-8)给出了一些调查结果。

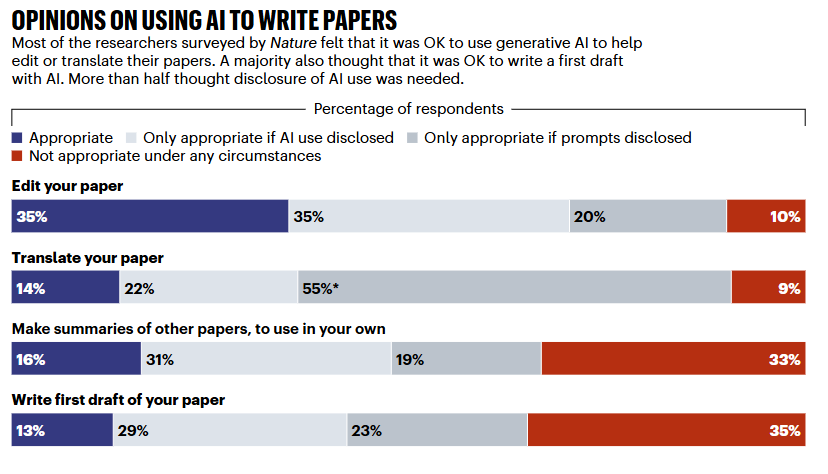

为了解科研人员对AI写作的真实看法,Nature 向全球超过5000位不同领域、不同职业阶段的研究者发起了匿名问卷,调查哪些行为是研究者可以接受的,以及他们是否在这些情况下使用过AI,或是否愿意使用。这些问题聚焦于两个方面:

1. 使用AI撰写、润色、翻译、总结论文内容

2. 使用AI辅助审稿或撰写审稿意见

普遍接受使用AI翻译或润色论文,

大部分接受用 AI 写论文初稿

超过90%的受访者认为,用AI翻译或润色论文是可以接受的,尤其是非英语母语的研究者。但一旦涉及生成初稿、用AI总结文献写进自己论文,支持率明显下降,但超过 2/3 的受访者还是可以接受。

可以用AI辅助(比如检查语法、优化表达、翻译术语),但绝不能让它代替你的思考。

(图源自Nature)

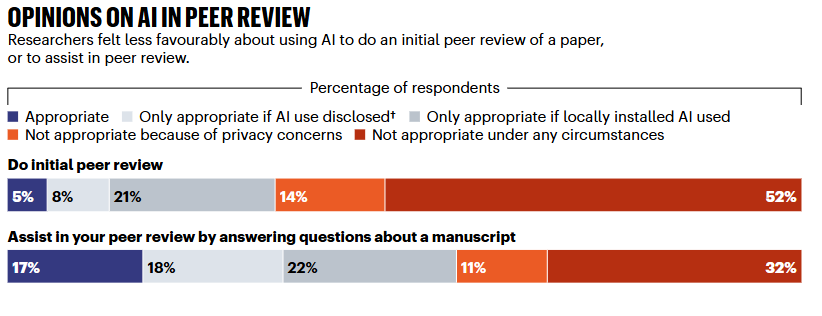

过半研究者反对用 AI 评审文章(写初审),但大部分接受用 AI 辅助评审。

至于用AI撰写审稿意见,大多数人都明确反对,主要担心保密性和学术责任。

(图源自Nature)

生成内容应披露,润色校对是否披露,

各家期刊标准不一

相比“能不能用AI”,研究者在“要不要说自己用了AI”这件事上分歧更大。

很多人认为,只要不是直接用AI生成论文,像润色语言、翻译术语这类基础辅助,不必刻意披露。理由很简单:就像你用了拼写检查、语法纠错一样,本质上是为了让表达更清晰,不改变文章的核心思想。但是用AI生成论文,尤其是正文部分,大多数人表示需要披露。

Nature 调查中提到,不同期刊对披露AI使用的政策差异很大:

宽松派:认为只要是“润色级别”的辅助就不必披露,强调“作者对内容负责”即可(比如 Springer Nature、IOP Publishing 等);

中间派:建议披露AI使用情况,尤其在生成文本、修改结构等深度介入时,需要简要说明用途(比如 Wiley);

严格派:像《JAMA》这样的医学期刊,要求明确列出所使用的AI工具、厂商信息及使用方式,同时要求作者承诺:对AI生成内容负全责。

此外,还有期刊提出:不仅要披露用了AI,还要披露你是怎么“喂”AI的(即提供了哪些prompt)。

这背后反映出一个共识正在形成:透明,是最低限度的学术伦理。

就像一位期刊编辑说的:“这件事就像披露利益冲突,不用怕说用了AI,反而怕你不说。”

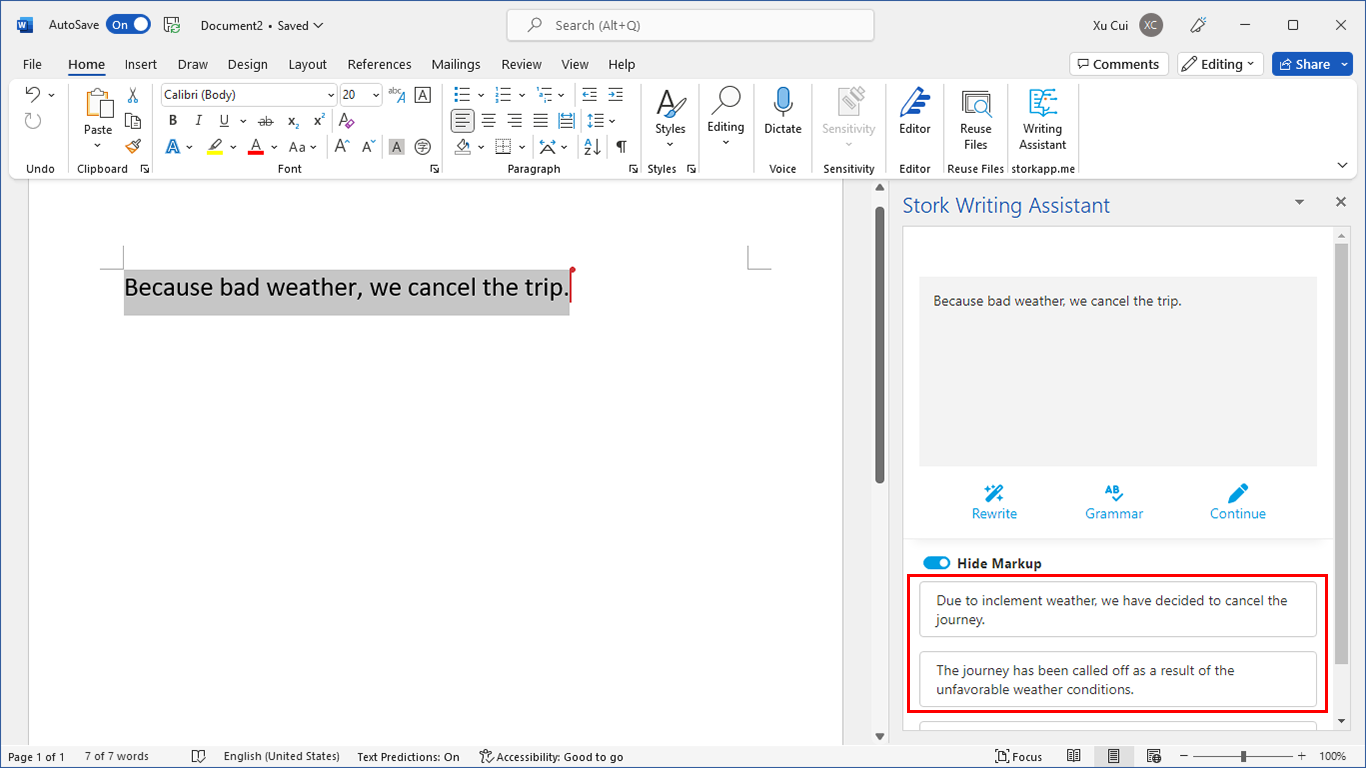

那文献鸟 Stork的 AI工具还能不能用?

当然可以,而且应该用,它能够帮我们提升科研效率,但要用得明智:

针对写作助手、文档翻译:这些工具能显著提升效率,尤其在非母语写作中帮助很大。已经有40多篇文章在写作助手的帮助下顺利发表,并在论文中披露了工具使用。

使用智文生成初稿、替代写作:可作为起点,但必须亲自审阅与修改。

投稿前建议查看期刊政策,必要时进行披露,确保合规。

学术界对 AI 写作的态度还在持续变化中,我们会持续跟进类似的调查。那么,您对 AI 写作的态度是什么呢?欢迎您的留言。