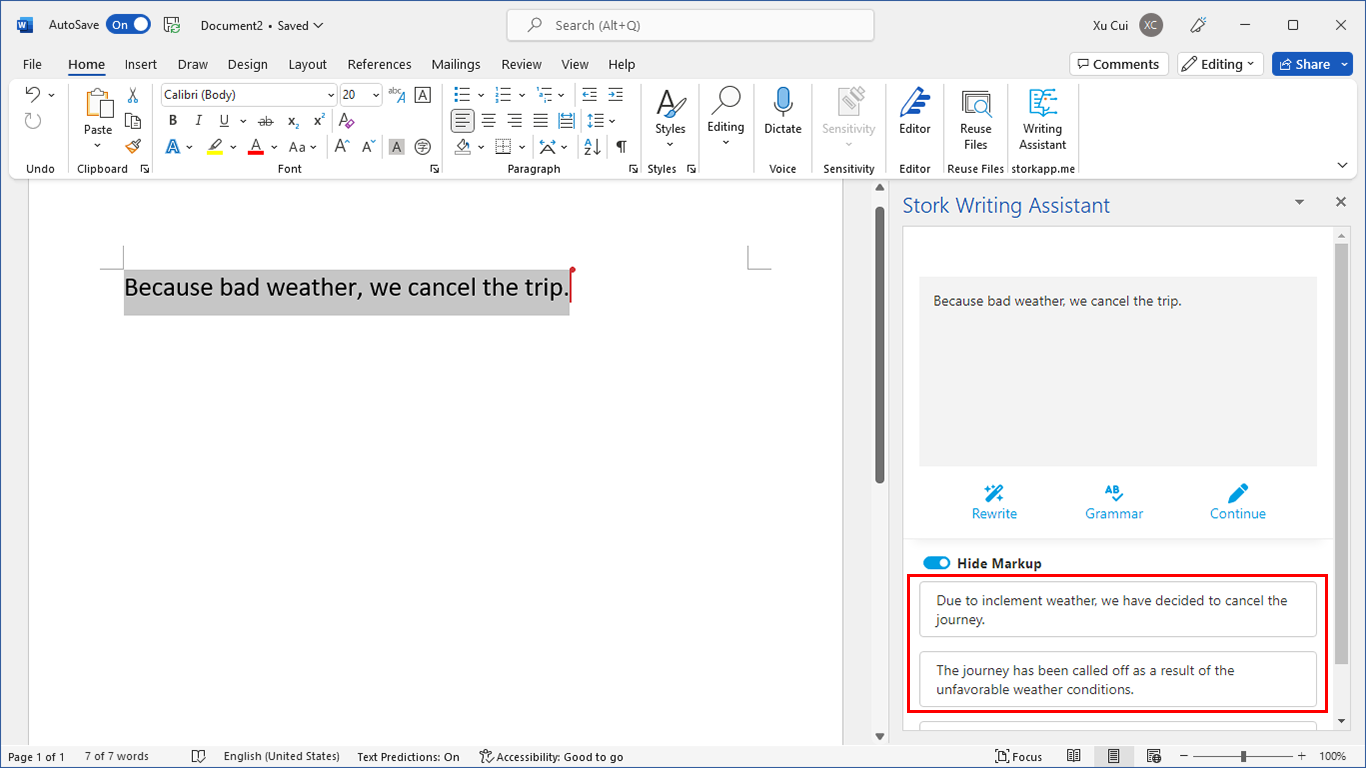

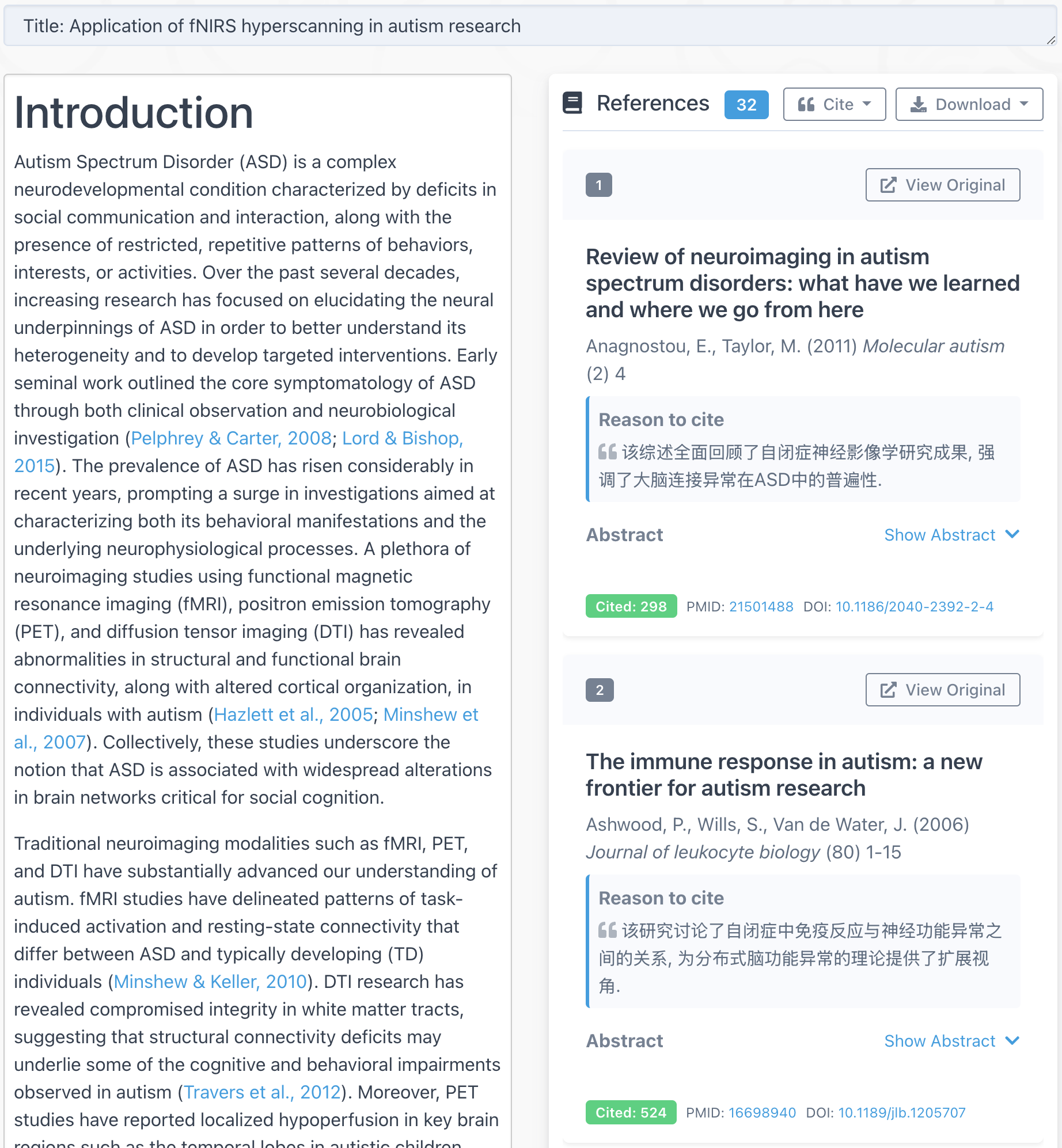

以左侧背外侧前额叶皮质(DLPFC)为靶点的间歇性 θ 爆发刺激(iTBS)已成为治疗重度抑郁障碍的成熟方案,但其在刺激过程中及刺激后瞬时对神经兴奋性的影响仍不清楚。来自香港理工大学的夏伟力将分享探讨iTBS刺激期间及随后在双侧DLPFC的血流动力学反应,以及可能调节 iTBS 所诱发兴奋性因素的研究。欢迎大家踊跃参与和讨论。

时间:北京时间2025年12月6日(周六) 上午10点

地点:腾讯会议 (请事先下载并更新腾讯会议软件)

房间号: 809-238-754

密码: 565656

Xia, A. W., Jin, M., Zhang, B. B., Kan, R. L., Lin, T. T., Qin, P. P., … & Kranz, G. S. (2025). Investigating the hemodynamic response to iTBS of the left DLPFC: A concurrent iTBS/fNIRS study. Brain stimulation, 18(2), 235-245. https://doi.org/10.1016/j.brs.2025.02.008

个人简介:

夏伟力,目前香港理工大学康复科学系博士生(导师 Prof. Georg Kranz)在读。于四川大学获得理学学士,香港理工大学获得理学硕士学位。研究主要聚焦于经颅磁刺激(TMS)在抑郁症治疗中的应用,并结合功能近红外光谱(fNIRS)和磁共振成像(MRI)等神经影像技术,旨在探索抑郁症的神经生物学机制,并优化 TMS 的治疗方案。目前以第一作者身份发表论文四篇,相关工作发表在Brain Stimulation、Neuroimage等期刊。

团队介绍

Kranz 课题组致力于结合非侵入性脑刺激与神经影像技术,研究脑刺激治疗在神经精神疾病中的作用机制。同时,课题组也在多项正在进行的临床试验中,努力优化治疗方案,尤其是经颅磁刺激 (TMS),经颅脉冲刺激 (TPS)和时间干涉刺激 (TIS)。此外,课题组还旨在探索非侵入性脑刺激作为预测工具的潜力,用于预估治疗效果及疾病复发风险。